京卫计网审[2015]第0523号 京ICP备14051922号 京ICP证160408号

京公网安备 11010502030806号 Copyright © 2014 北京易康医疗科技有限公司版权

发布时间:2016-07-26 | 来源: | 责任编辑:嗵嗵e研

小编最近在临床研究方法学的课程中听到几个比较大规模的临床试验在方案设计中使用了Run-in期。咋一听,这方法不错,想再多了解一点相关内容,却没有太多的参考资料。就连run-in应该翻译成什么中文,也没查到相关资料(如有高人了解,请赐教),偶然听别人将其称之为试筛期,但也觉得未能完全表达准确。而对此概念的中文定义就更没见过了。

下面就根据小编的理解,抛砖引玉地给大家介绍一下这个Run-in 期,如有理解不对的地方,请轻拍。

Run-in期是指在随机对照研究开始随机之前,让拟参加研究的受试者接受一段时间的干预措施,该段时期即为run-in期。其目的主要是看研究对象对干预措施的依从性、接受性及反应情况等。如果在Run-in期对研究方案不依从,则排除,不进入随机。Run-in期后再进行随机分组,完成后续研究。

较早正式在大规模临床研究中使用Run-in期的是20世纪80年代在美国开展的一项评价阿司匹林和胡萝卜素治疗缺血性心脏疾病和癌症的效果的研究。这项研究正式开展之前,做了一个小规模的预试验,预试验中发现,研究开始实施的前6个月,受试者的不依从率达到20%,而之后每年的不依从率只有1%-2%。由此可见,其实,可以在早期将这些人员识别出来并给予一定的处理措施的是吧?所以,研究者就设计了18周的Run-in期,让研究对象在随机之前接受阿司匹林和胡萝卜素干预,筛选出对干预措施不依从的受试者,在此阶段排除了33%不依从的研究对象,剩余的研究对象随机入组后,五年的依从率达到90%。这样的结果是不是棒棒哒呀?

说到这里,可能有人会质疑,33%不依从的人群被排除了,是不是会造成偏倚,影响研究结果。但是你想,如果这33%的人群是在随机后的研究过程中排除的,还有很大可能造成干预组和对照组不依从人数的不均衡,从而更大的影响研究结果呢。如果在run-in期排除不依从的研究对象,随机后,干预组和对照仍然是均衡可比的。

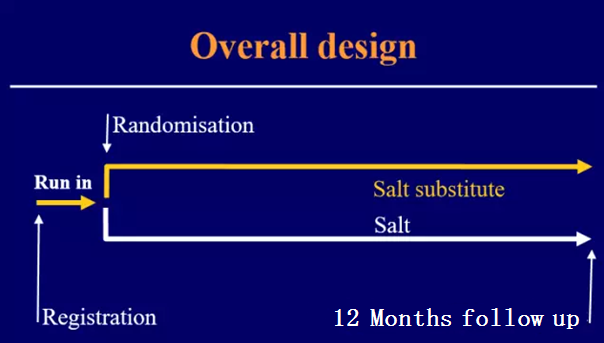

再举个例子理解一下,先请看下图:

这是一项评价在中国农村的高危人群中使用低钠高钾代用盐对血压的长期效果的研究。研究者考虑到可能会有研究对象不喜欢低钠高钾代用盐的口感而退出研究,由此影响研究结果。因此,在该研究设计的随机入组前设置了Run-in期,以排除这些不依从对象。

当然,设置run-in期排除不依从或不应答的研究对象肯定会对研究结果有影响。由此得到的结果是更趋于理想环境下理论设想的efficacy,离临床实践中观察到的effectiveness比一般的RCT可能更理想化。

Run-in期除了用于排除不依从的研究对象,还可用于排除对安慰剂反应比较强烈或者对阳性药物不反应的对象,也可用于提高临床实践的适应性。

但是在具体实施中,需要研究者明确记录研究对象在run-in期排除的具体情况,如人数、排除原因等,以便更好的解释研究结果,保证研究质量。

欢迎大家多多交流,共同进步。

参考文献:

Pablos-Mendez, A., R.G. Barr and S. Shea, Run-in periodsin randomized trials: implications for the application of results in clinical practice. JAMA, 1998. 279(3): p.222-5.

Salt substitution: a low-cost strategy for blood pressurecontrol among rural Chinese. A randomized, controlled trial. The China Salt Substitute Study Collaborative Group.

京卫计网审[2015]第0523号 京ICP备14051922号 京ICP证160408号

京公网安备 11010502030806号 Copyright © 2014 北京易康医疗科技有限公司版权